目次

ロコモティブシンドロームという言葉をご存知ですか?

通称ロコモと呼ばれています。

ロコモとは、運動器の機能が衰え、日常生活の自立度が低下し、それによって寝たきりや介護が必要になってしまう確率が高い状態の事をいいます。

原因を知って、現在の状態を確認してみませんか?さらに予防方法もご紹介します。

ロコモを予防することで、未来の健康寿命を伸ばしましょう!

ロコモとは『ロコモティブシンドローム(運動器症候群)』を略した言葉です。

そもそも、『ロコモティブシンドローム』とは、英語で、移動を意味する「ロコモーション(locomotion)」、運動器を意味する「locomotive organ」から造られた造語です。

ロコモは2007年に日本整形外科学会により提唱され、「運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態」と定義されています。

例えば、ロコモになると、足腰が弱り、歩けなくなり、寝たきりや、介護が必要な生活になってしまう可能性があり、とても注意が必要な状態です。

ロコモは、メタボリックシンドロームや認知症と並び、寝たきりや要介護状態の3大要因のひとつとされています。

ロコモの主な原因とは

ロコモには大きく分けて2つの原因があります。

(1)運動器自体の疾患

加齢に伴っておこる様々な運動器の疾患が原因でロコモになってしまいます。

例えば「変形性関節症」、「骨粗しょう症」、「関節リウマチ」、「易骨折性」、「変形性脊椎症」などが原因として挙げられます。

(2)加齢による運動器機能不全

加齢による身体機能の衰えがロコモの原因となります。

筋力の低下・持久力の低下、運動速度が遅くなる、手先の器用さの低下、深部感覚の低下、バランス能力などの低下が原因となります。

運動器の説明

『運動器』とは、骨や筋肉、関節、脊髄や神経が連携して、身体を動かす仕組みのことを言います。

私たちは、立ったり、座ったり、歩いたり、普段から何気なく身体を動かしていますよね。

これは、運動器の各パーツの働きが連動して成り立っているんです。どれか1つが欠けてしまっても、身体はうまく動かないのです。

運動器自体の疾患

加齢に伴っておこる様々な運動器の疾患が原因でロコモになってしまいます。

<運動器の疾患例>

・変形性関節症

関節の軟骨がすり減り、痛みや機能障害を起こす病気

・骨粗しょう症

骨の構造が海綿状になり、骨密度が低下し、もろく折れやすくなった状態

・関節リウマチ

複数の関節の痛み・はれ・変形・運動障害を主症状とする病気

・易骨折性

骨が弱い状態のこと

・変形性脊椎症

加齢により生じるもので、脊椎が変形し、神経を圧迫している状態。

軽症、無症状のことも多いのですが、変形が進行すると、慢性的な痛みや、動かせる可動域に制限が出たりします。

加齢による運動器機能不全

加齢による身体機能の衰えがロコモの原因となります。

<身体機能の衰えの例>

- 筋力の低下

- 持久力の低下

- 運動速度が遅くなる

- 巧緻性、手先の器用さの低下

- 深部感覚(筋肉や腱などにある受容器から生じる感覚)の低下

- バランス能力の低下

筋力の低下

例えば、なんでもない所でつまづくことが多くなった、歩くスピードが遅くなった気がする、ついつい座れる場所を探してしまうなどの変化を感じる事はありませんか?

もしかすると、それは筋力が低下しているサインかもしれません。

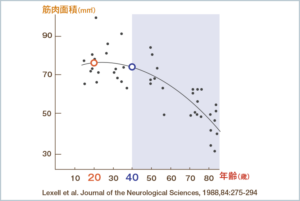

実は、筋肉は年とともに減少してしまいます。

健康な足腰に必要な筋肉は20代のころがピークで、その後は徐々に減少し、さらに40代から急激に減ってしまいます。

なので、しっかりと筋肉を維持し、筋力を鍛える事が大切です。

厚生労働省が推奨する1日平均歩数は、男性で9000歩、女性で8500歩です。※1

皆さんは、きちんと歩けていますか?

ほとんどの場合約1000歩ほど足りないのが現状です。

筋肉は何もしないでいると、加齢とともにどんどん減ってしまいます。

ふだんの生活でも身体を動かして負荷をかけたり、運動したりすることで維持する事が出来るので、ぜひ“筋肉の維持”を意識するよう心がけましょう。

健康寿命を延ばす!ロコモ対策

健康に日常生活を過ごせる“健康寿命”は、できる限り延ばしたいですよね。

日本は長寿国として知られていますが、実は平均寿命と健康寿命の間には大きな差があります。

男性で約9年、女性で約12年の差があると言われているんです。

つまりこの“差の期間”は、健康に何か問題がある状態で、日常生活が制限されたり、寝たきりや、介護が必要な場合もあるのです。

健康寿命を延ばすためには、寝たきりや、要支援・要介護になる前に、「運動器の問題で日常生活が制限されている状態」や「フレイル状態」を、できる限り改善し、悪化させないように予防することが必要なのです。

その予防が、まさにロコモ対策であり、その結果、健康寿命も延ばすことができるのです。

<よく耳にする“フレイル”とは?>

フレイルとは、加齢などに伴い、身体の機能が低下し、健康障害を起こしやすくなった状態を言います。

ロコモは、身体の運動器の障害により、移動機能の低下をきたした状態を言います。

フレイルは、①身体の衰え、②心・認知的な衰え、③社会的な衰えの3つの要因が互いに関係しています。

ロコモはフレイルの原因となり、また、フレイルが進行するとロコモになることもあり、お互いに関係しあっているんです。

ロコモやフレイルは、きちんと対策をすれば、また回復する事ができるのが大きな特長です。悪化する前に、適切な対処をするようにしましょう。

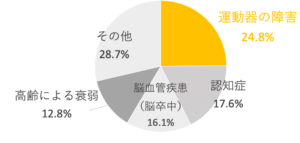

要支援・要介護になった原因

厚生労働省の2019年国民生活基礎調査によると、要支援・要介護になった原因のトップに、“運動器の障害”によるもの*2が挙げられます。

認知症や、脳血管疾患などよりも多い事はあまり知られていません。

運動器が衰えたロコモにならないように気をつけることは、要支援・要介護にならないためにも重要なのです。

*2 出典:厚生労働省 2019年国民生活基礎調査の詳細より 運動器の障害:骨折転倒・関節疾患・脊髄損傷の合計 より一部改変

ロコモチェック

気になる“ロコモチェック”をしてみましょう。3つのテストを行い、ロコモ度を判定します。

(1)立ち上がりテスト

下肢の筋力、脚力を確かめるテストです。

10cm、20cm、30cm、40cmの高さの台を準備し、まずは40cmの台から行います。

それぞれチャレンジが成功したら、10cmずつ低い台に移動し、同じようにテストを行います。

*必ず介助者のもとで行い、無理をしないように気をつけ、膝に痛みが生じそうな時は中止してください。

また、反動をつけて起き上がると、後ろに転んでしまう可能性があるため、注意してください。

<両脚チャレンジ>

1. 両腕を組んで、台に腰掛けます。両脚は肩幅に開き、すねの角度は床から70度くらいの状態にします。

2. 反動をつけずに立ち上がり、そのまま3秒間同じ姿勢を保ちます。

3. それができたら、次は片脚でチャレンジします。

<片脚チャレンジ>

1. はじめの姿勢に戻り、左右どちらかの脚をあげます。上げた方の膝は軽く曲げます

2. 反動をつけずに立ち上がり、そのまま3秒間同じ姿勢を保ちます。

3. 同じことを反対の脚でも試しましょう。

どちらの脚も共に立ち上がる事ができたら、成功です。

40cmの台から片脚で立ち上がることができなかったら、30cmの台に移り両脚で立ち上がることができるかチャレンジしましょう。

出来た場合は、10cmずつ低い台に移り両脚でテストを繰り返しましょう。

(2)2ステップテスト

最大の歩幅を調べることで、足の筋力、バランス能力、柔軟性など「歩行能力」を総合的に評価するテストです。

*滑りにくい床で行い、出来るだけ靴を履いて行ってください。

必ず、介助者のもとで行い、バランスを崩さない範囲でテストしましょう。

準備運動をしてから行いましょう。ジャンプしないように気をつけてください。

1. 床にマスキングテープなどでまっすぐな線の印をつけます。スタートラインも線をつけます。

2. スタートラインに両足のつま先を合わせます。

3. 転ばない程度に、大きな歩幅を意識して2歩進み、つま先を揃えて止まります。

バランスを崩してしまった場合は、失敗です。

4. スタートラインから着地点のつま先までの2歩分の歩幅を計ります。メジャーで進んだ長さを測定します。

5. 2回行ったうち、良かった方の結果を採用します。

6. 2歩分の歩幅を身長で割り「2ステップ値」を計算し、この数値が測定結果となります。

2歩幅(cm)÷身長(cm)=2ステップ値

(3)ロコモ25テスト

25の質問項目にこたえて、身体の状態や、生活状況をチェックするものです。

1問ごとに5つの選択肢があり、それぞれ0点から4点が配点されています。25問の質問の合計点を出し、点数が低いほど良好な状態を示します。

<ロコモ度 判定結果>

各テストのどれかひとつでも該当する場合、あなたはロコモです。

●ロコモ度1→移動機能の低下が始まっている状態

・どちらか一方の脚で40㎝の台から立ち上がれないが、両脚で20㎝の台から立ち上がれる

・2ステップ値が1.1以上、1.3未満

・ロコモ25の結果が7点以上、16点未満

(ロコモ度1の対策)

運動を習慣づけ、適切な食生活になるよう配慮しましょう。

●ロコモ度2→移動機能の低下が進行している状態

・両脚で20㎝の台から立ち上がれないが、30㎝の台から立ち上がれる

・2ステップ値が0.9以上1.1未満である

・ロコモ25の結果が16点以上、24点未満

(ロコモ度2の対策)

痛みなどがあったり、急速に運動機能が低下している場合は、整形外科などの医療機関を受診しましょう。

●ロコモ度3→移動機能の低下が進行し、社会参加に支障をきたしている状態

・両脚で30㎝の台から立つことができない

・2ステップ値が0.9 未満

・ロコモ 25の結果が24 点以上

(ロコモ度3の対策)

自立した生活ができなくなるリスクが非常に高く、何らかの運動器疾患の治療が必要になっている可能性があります。

整形外科専門医による診療を受診することをお勧めします。

ロコモ予防しよう

ロコモは、運動器の機能が低下する事で起こります。

しかし、これら運動器の衰えは鍛える事で防ぐこともできます。

ご自身のロコモの状態に合わせて、体操やトレー二ングなどの運動をするのが効果的です!

またバランスの良い食事を摂ることも大切です。ロコモになってしまう前に、ロコモ予防していきましょう。

<運動>

初めは比較的負荷の軽い、ウォーキングや水泳などから運動をしましょう。

無理をしない範囲で1日30分ほど運動を継続すると、ロコモ予防につながりますよ。

また、自宅で簡単に出来るトレーニングなどもあるので、ぜひチャレンジしてみてください。

【関連リンク】

お家トレーニングで足腰元気!

太ももを鍛えてヒザ楽-大腿四頭筋②

<バランスの良い食事でロコモ予防>

栄養バランスを整えて食事をすることはロコモ予防になります。

炭水化物・脂質・タンパク質・ビタミン・ミネラルを「5大栄養素」と言いますが、この5大要素を予防のために毎日バランスよく摂取しましょう。

毎食きちんと主食・主菜・副菜を揃えることが大切です

<それらに加えて、骨の健康にも気をつけましょう>

骨の健康にも気をつけることが大切です。骨密度が低下した骨粗しょう症は、ロコモの原因にもなってしまいます。

骨密度は男女共に、加齢によって減少する事が分かっています。

とくに女性は閉経を迎える50才頃から急激に減少するため注意が必要です。

丈夫な骨を作るには、カルシウムが必要です。

カルシウムは不足しがちな栄養素のため、積極的に摂取するように心がけましょう。

カルシウムの吸収を向上させるビタミンDも一緒に摂取するのがオススメです。

ビタミンDは食事からの摂取もできますが、紫外線を浴びると体内で生成することができるため、日光に浴びることも予防に繋がりますよ。

まとめ

いかがでしたか。

ロコモになると、足腰が弱り、歩けなくなり、寝たきりや、介護が必要な生活に繋がる可能性があるため、気を付けたいものです。

健康寿命を延ばすためにも、ロコモを防ぐことはとても大切です。

ロコモを予防する運動や、バランスの良い食事を心掛けていきましょう。

いつまでも健康で、自分の足で元気に歩いていけますように。

【関連リンク】

教えて!今話題の「フレイル」「ロコモ」「サルコペニア」違いについて

「HMB」の効果とは? 筋肉づくりに役立つ摂取方法もチェック

参考文献:*2 出典:厚生労働省 2019年国民生活基礎調査の詳細より 運動器の障害:骨折転倒・関節疾患・脊髄損傷の合計 より一部改変

参考サイト:日本整形外科学会公式 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト ロコモONLINEロコモ度テスト 立ち上がりテスト

参考サイト:日本整形外科学会公式 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト ロコモONLINEロコモ度テスト 2ステップテスト

参考サイト:日本整形外科学会公式 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト ロコモ度テスト結果記入用紙

参考サイト:参考サイト:日本整形外科学会公式 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト ロコモONLINE ロコモを知ろう

参考サイト:参考サイト:日本整形外科学会公式 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト ロコモONLINE ロコモ度判定方法

関連コンテンツ

人気のコラム

-

健康コラム

健康コラム朝にコップ一杯の水を飲んでキレイになりましょう !

2019.06.03 女優やモデルさんの中には美容と健康の秘訣を「寝起きにコップ1杯の水を飲む」と答える人が多くいます。 この「朝にコップ1杯の水を飲む」美容法は有名なものです […]

- ダイエット

- 便秘

- 便通

- 寝起きに飲む一杯の水

- 朝コップ一杯の水

- 水を飲むメリット

- ダイエット

- 便秘

- 水

-

骨活応援 by ワダカルシウム製薬

骨活応援 by ワダカルシウム製薬骨粗しょう症に繋がる「骨密度・骨量」が低下する原因とは

2019.06.03 骨の強さはほとんど骨密度で決まります。その骨密度が低下することによって 骨が脆弱になってしまい、骨粗しょう症の原因になります。 高齢な方がかかりやすい病気で […]

- カルシウム

- ビタミンD

- 骨

- 骨粗しょう症

-

健康コラム

健康コラム将来が怖い!?「カルシウム不足」が招く○○症の脅威!!

2019.06.03 カルシウム不足 カルシウム不足によって、何が起きるでしょうか。 これから成長する世代だと、成長が止まってしまうなど、骨の形成に障害が出ることがあります。 […]

- カルシウム

- ビタミンD

- カルシウム不足

- 骨粗しょう症

-

骨活応援 by ワダカルシウム製薬

骨活応援 by ワダカルシウム製薬骨折や骨粗しょう症予防のために「始めよう、骨に良い食事」

2019.06.03 骨量が減り、骨がスカスカになってしまう病気、骨粗しょう症。 老人の病気だと考えられがちですが、ダイエットなどの影響で、若い女性にも骨粗しょう症 予備軍は増え […]

- カルシウム

- 骨粗しょう症

-

健康コラム

健康コラム摂取不足が余分を生み出す「カルシウムパラドックス」とは

2019.06.03 丈夫な骨や歯のためにカルシウムを十分に摂ることは欠かせません。 カルシウムの摂取が不足すると、骨折しやすくなったり骨粗しょう症を引き起こす原因 となったりし […]

- カルシウム

- 骨粗しょう症