目次

骨折や寝たきりにつながる骨粗しょう症を

予防・治療するためには、

まず骨密度を調べる必要があります。

骨密度という言葉を耳にしたことはあっても、

実際にどういったものなのか、

どのような検査するのか、分からないことも多いですよね。

そこで今回は、骨密度の意味や検査の重要性を、

実際の測定方法といっしょにご紹介します。

「骨密度って何?」「どうやって検査するの?」という疑問をお持ちの方は、

参考になさってくださいね。

【目次】

骨密度について

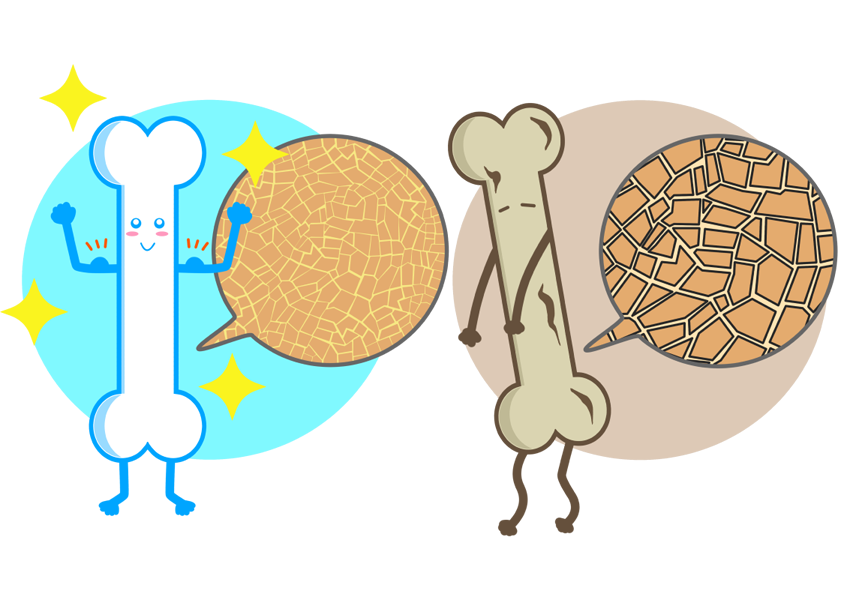

骨密度とは、単位面積あたりの骨量のことで、骨の強さを表す指標です。

骨のもととなっているカルシウムなどのミネラル成分が、

骨にどのくらい詰まっているかを示しています。

骨密度が高いほど骨に隙間がなく、丈夫ということになります。

その密度を調べる方法が、骨密度検査です。

若い世代(20~44歳)の平均骨密度を100%として比較し、

現在の骨密度が何%かを測定します。

骨の状態は体の外からは見えませんから、検査を受けることはとても重要です。

骨密度の検査の目的は?

骨粗鬆症の予防や早期治療が目的

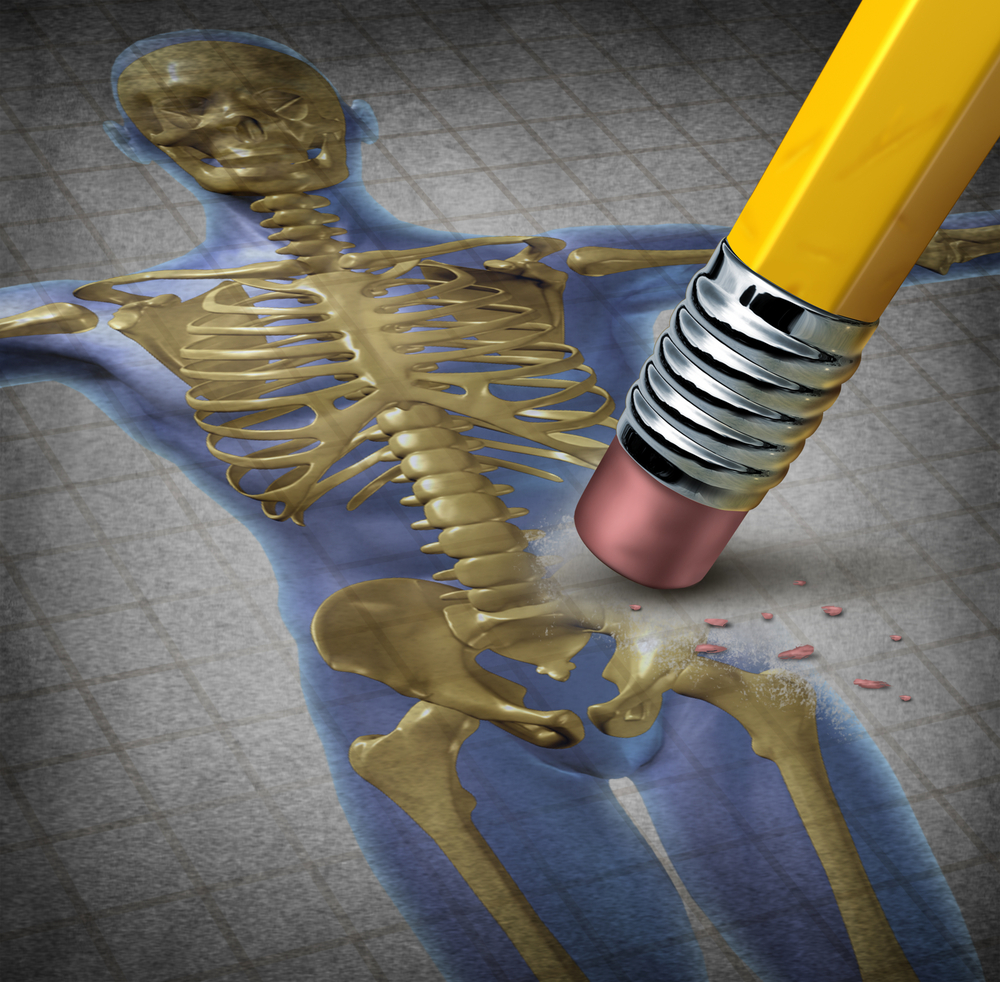

骨量が加齢やホルモンバランスなどの影響で急速に減少すると、

骨がスカスカになり、ちょっとしたことで骨折を招く骨粗鬆症になってしまいます。

しかし、骨密度が減っても最初のうちは自覚症状がなく、

気がつかないうちに骨折してしまう方も少なくありません。

たとえ転んだりしなくても、症状が進むと自分の体の重みで骨が折れ、

腰や背中などが曲がってしまうのです。

最悪の場合、骨折が原因で思うように動けなくなり、

寝たきりになってしまうケースもあります。

そのような重大なリスクを引き起こす骨粗しょう症の

予防に欠かせないのが、骨密度検査です。

骨密度が高いほど骨が丈夫で、

骨密度が低いほど骨が弱いことが分かりますから、

結果次第で迅速な予防と治療ができるようになります。

もし骨が弱くなっていても治療が早ければ骨折を未然に防ぐことができ、

QOL(クオリティ・オブ・ライフ=生活の質)の維持にもつながります。

つまり骨密度検査は、健康寿命をのばし

自立した生活を長く送るために必要な検査なのです。

検査方法の種類は?

骨密度検査にはさまざまな種類があり、

検査を受ける医療機関によって測定方法が異なります。

まずはどのような種類があるのか、

測定時間などとあわせて見ていきましょう。

DXA法(X線吸収法)

DXA(デキサ)法は、

エネルギーの低い2種類のX線を使う測定方法です。

信頼度が高く、全身のほぼすべての骨を測ることができます。

測定する際は、ベッドに横になるか、

機器に測定部位を入れ、ごく微量のX線を使用します。

骨を通過できなかったX線の量から、詳細な骨密度が割り出されます。

測定時間は部位によって異なり、10~15分ほどです。

放射線を用いますが、被曝量はわずかで痛みもありません。

ただし、妊娠中の方、または妊娠の可能性がある場合は、事前に相談してください。

また、特殊な装置が必要なため、比較的大きな医療機関でないと測定できません。

DXA法での測定を望む場合は、事前に病院へ問い合わせてみましょう。

超音波法

超音波法は、かかとに超音波を当てて、骨の中を通り抜ける速度で骨密度を測定します。

検査機器に足を入れると、すばやく結果が算出されます。

所要時間は1~2分と、とても短いのが特徴です。

放射線を使用しないため、妊娠中または妊娠の可能性がある方でも検査できます。

骨粗鬆症の検診や人間ドックなどに多く用いられている方法です。

血液検査・尿検査

血液検査や尿検査では、骨密度に深く関わる骨代謝マーカー

(骨吸収マーカー・骨形成マーカー)を測定します。

骨代謝が正常におこなわれているか知ることができ、

この先の骨密度の変化もある程度予測できます。

医療機関での検査や、骨粗鬆症の治療にともなって用いられる方法です。

骨密度の検査は何歳から必要?

女性は40~50歳から

女性の場合、女性ホルモンの分泌量が減少する影響で、50歳前後から骨密度が低下し始めます。

40歳以上になったら検査を受け、閉経後は1年に1回、定期的に測定するのがおすすめです。

1年に3%以上減少している場合は、医師の診察と半年に1回の測定が必要です。

男性は70代から

男性は女性に比べて骨粗鬆症のリスクが低いため、70代からの検査が推奨されています。

70代以降は、2年に1回を目安に検査を受けるといいでしょう。

ただし、糖尿病や慢性腎臓病などの障害がある場合は、

骨密度が変化しやすいため迅速な検査が必要です。

定期検査も忘れずにおこないましょう。

不安要素があるなら早いうちに

運動不足、喫煙、アルコールの過剰摂取、偏食、

過度のダイエットなども骨密度が低下する原因になります。

思い当たる場合は、性別に関係なく早めに検査を受けておきましょう。

20~40代の若いうちに一度検査を受けておくと、その結果が基準となり、

年齢を重ねたときの変化が分かりやすいというメリットもありますよ。

骨密度と骨質の関係とは?

骨質とは

骨粗鬆症の予防には、骨密度(骨量)を増やすことが重要とされています。

しかし、近年は骨量だけでなく、骨質も大切なことが分かってきました。

骨の成分というとカルシウムなどのミネラルが有名ですが、

実はコラーゲンも50%含まれています。

このコラーゲンこそ、骨質に大きく関係しています。

コラーゲンはカルシウムなどのミネラルを支える柱のような役割をしていて、

コラーゲンの質が良いほど骨質も高まり、丈夫で折れにくい骨になるのです。

骨の強さは「骨密度(骨量)」と「骨質」で決まる

骨の強度には、骨密度が70%、骨質が30%関わっているといわれています。

丈夫な骨を維持するためには、骨密度を高めると同時に骨質を保つことも重要です。

骨粗しょう症の診断について

骨密度検査の結果では基本的に、「単位面積あたりの骨量(g/cm2)」と

「若年成人比較」が算出されます。

若年成人比較は、若年齢(骨密度がピークを迎える20歳~44歳)の平均骨密度を100%として

比較したものです。

数値にあわせて、以下のような診断基準があります。

若年成人の平均値「YAM」(Young Adult Mean)との比較

・ 80%以上…正常

・ 70~80%…骨量減少(骨粗鬆症の疑いあり)

・ 70%未満…骨粗鬆症

骨密度は年々変化するため、たとえ結果が良くても安心せず、

定期的に検査を受けしましょう。

骨の強度を保つために、

バランスの良い食事や運動習慣を続けることも大切です。

また、数値に問題がなくても、年齢や健康状態などによっては

治療が必要になることもあります。

治療には、カルシウム剤や活性型ビタミンD剤などの内服薬、

カルシトニン製剤や副甲状腺ホルモンの注射などが用いられます。

骨粗しょう症にはさまざまな治療法があり、

人それぞれに適した方法が選択されます。

若い頃の骨に戻す方法はありませんが、

骨折を防ぐためには治療が必要不可欠です。

治療が必要と診断された場合は、根気よく続けましょう。

健康寿命を延ばすために骨密度を測定しよう

今回は、あまり知られていない骨密度の意味や測定方法についてご紹介しました。

健康で自立した生活を送るためには、骨を丈夫に保ち、

動きやすい体を維持することが大切です。

骨密度は健康寿命に大きく関わる指標になりますから、

できるだけ早めに調べておきたいですね。

コラム執筆

エフライト 冷水香

コラム監修

コラム監修

神戸学院大学栄養学部教授、医師、医学博士。

日本骨粗鬆症学会や日本ビタミン学会など数々の学会でご活躍中。

人気のコラム

-

健康コラム

健康コラム朝にコップ一杯の水を飲んでキレイになりましょう !

2019.06.03 女優やモデルさんの中には美容と健康の秘訣を「寝起きにコップ1杯の水を飲む」と答える人が多くいます。 この「朝にコップ1杯の水を飲む」美容法は有名なものです […]

- ダイエット

- 便秘

- 便通

- 寝起きに飲む一杯の水

- 朝コップ一杯の水

- 水を飲むメリット

- ダイエット

- 便秘

- 水

-

骨活応援 by ワダカルシウム製薬

骨活応援 by ワダカルシウム製薬骨粗しょう症に繋がる「骨密度・骨量」が低下する原因とは

2019.06.03 骨の強さはほとんど骨密度で決まります。その骨密度が低下することによって 骨が脆弱になってしまい、骨粗しょう症の原因になります。 高齢な方がかかりやすい病気で […]

- カルシウム

- ビタミンD

- 骨

- 骨粗しょう症

-

健康コラム

健康コラム将来が怖い!?「カルシウム不足」が招く○○症の脅威!!

2019.06.03 カルシウム不足 カルシウム不足によって、何が起きるでしょうか。 これから成長する世代だと、成長が止まってしまうなど、骨の形成に障害が出ることがあります。 […]

- カルシウム

- ビタミンD

- カルシウム不足

- 骨粗しょう症

-

骨活応援 by ワダカルシウム製薬

骨活応援 by ワダカルシウム製薬骨折や骨粗しょう症予防のために「始めよう、骨に良い食事」

2019.06.03 骨量が減り、骨がスカスカになってしまう病気、骨粗しょう症。 老人の病気だと考えられがちですが、ダイエットなどの影響で、若い女性にも骨粗しょう症 予備軍は増え […]

- カルシウム

- 骨粗しょう症

-

健康コラム

健康コラム摂取不足が余分を生み出す「カルシウムパラドックス」とは

2019.06.03 丈夫な骨や歯のためにカルシウムを十分に摂ることは欠かせません。 カルシウムの摂取が不足すると、骨折しやすくなったり骨粗しょう症を引き起こす原因 となったりし […]

- カルシウム

- 骨粗しょう症